Quand j’ai lu la mise en bouche en quatrième de couverture, je n’ai pas pu résister car les chats et moi c’est une longue histoire d’amour.

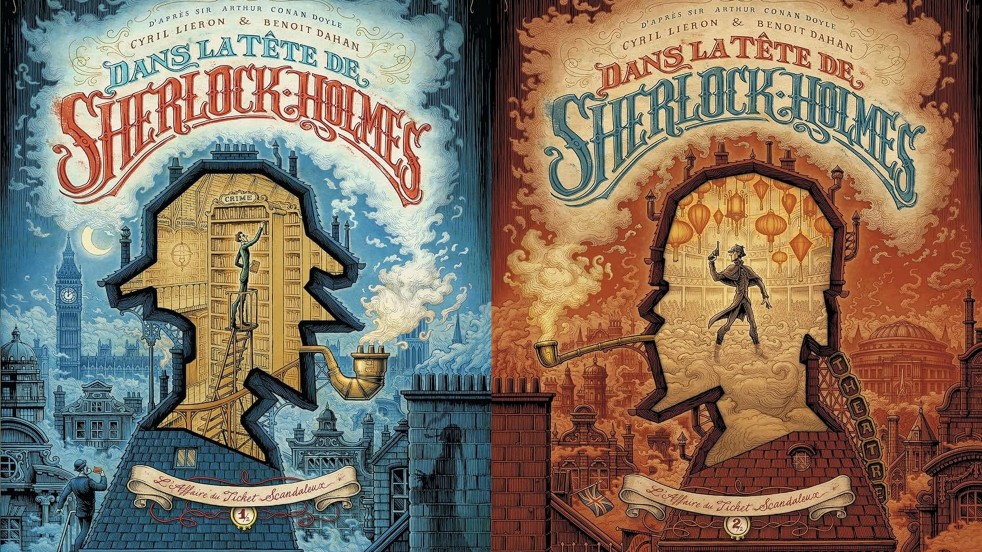

« Fuyuki Kanda est seul et triste. Un jour, il décide d’entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et plus très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, l‘homme va l‘adopter ! » Ainsi commence une cohabitation chaleureuse et une belle histoire d’amour entre un chat répondant au doux nom de Fukumaru (bonheur plein et entier, en japonais) et son maître. Ils ont tous les deux une fêlure dans leur vie, la solitude et une tristesse infinie pour Fuyuki Kanda, le manque d’estime de soi, en raison d’une adoption qui ne vient pas, pour le l’exotic shorthair qui se morfond dans sa cage vitrée. Quelle est l’origine de l’infinie tristesse de Kanda ? Au fil des planches des tomes 1 et 2, on apprend qu’il est en deuil, qu’il a perdu son épouse dans un accident et que depuis le monde s’est arrêté. Fukumaru, tout en rondeurs moelleuses, devient le compagnon, en adoration, de cet homme anéanti par le décès de sa femme. Le chat et l’homme tissent des liens profonds remplis de tendresse et d’amitié grandissante. Ils se font du bien tous les deux : Kanda réapprend à vivre, à prendre soin d’un autre être vivant, à aimer, à choyer et s’ouvre peu à peu au monde extérieur en parlant de son chat, de ses facéties, en montrant des photos de lui. Il renoue le lien social. Fukumaru réapprend la douceur et la chaleur des câlins, des caresses qui lui rappellent le temps où il était choyé par sa mère. Il apprend, petit à petit, à être un vrai chat un brin malicieux, un peu facétieux, légèrement soupe-au-lait, chasseur, explorateur et parfaitement collant !

On apprend également que Kanda est musicien, pianiste de talent qui a tout laissé tomber. C’est son inénarrable Fukumaru qui l’incitera, par ses bêtises, à s’installer de nouveau devant le clavier et jouer quelques notes. Lentement il réapprivoise son passé, celui des compétitions et concours de piano, se réconcilie avec lui parce qu’à vivre au quotidien avec son chat il reprend confiance envers les autres et ose se confronter à ses limites.

« Le chat qui rendait l’homme heureux – et inversement- » est un manga dit « mignon », dont il a tous les codes : les situations comiques que tout propriétaire, euh non colocataire, de chat reconnaîtra avec joie. C’est aussi un manga qui montre les bienfaits qu’a un animal de compagnie sur le moral des humains, la capacité qu’il peut avoir à faire baisser le stress, qu’il peut aider à renouer des liens sociaux avec les autres ou à en forger.

J’ai beaucoup apprécié le graphisme, la manière dont l’autrice, Umi Sakurai, a dessiné Fukumaru, un chat tout en rondeur, noir et blanc comme les représentations du chat porte-bonheur au Japon. Moi, il m’a fait craqué, cet exotic shorthair au look si spécial au point que certains personnages de la série le trouvent laid alors qu’il est mignon comme tout.

J’ai eu un vrai coup de cœur pour ce manga, loin d’être niais, consacré à un chat car au-delà du côté adorable du félin, il aborde le sujet de la solitude des personnes isolées par l’âge ou les aléas de le vie que peut rompre l’arrivée d’un compagnon à quatre pattes et au doux pelage.

Traduit du japonais par Sophie Piauger

Quelques avis :

Quelques images (prises sur internet)

Lu dans le cadre

Le récapitulatif des participant(e)s à la BD de la semaine est chez Mokamilla.